Dorfgeschichte

Ein geschichtlicher Abriss über Bökenförde

Das Dorf Bökenförde liegt im östlichen Westfalen und hat im Jahr 2008 etwa 1611 Einwohner. Wann der Ort genau entstanden ist, lässt sich nicht genau festlegen, doch Spuren menschlicher Kultur lassen sich für den Raum Bökenförde aus archäologischer Sicht seit etwa 8000 v. Chr. nachweisen. Jedoch entstanden zahlreiche Dörfer in der hiesigen Hellwegregion erst in der Zeit vor 700 v. Chr.

Erstmals urkundlich erwähnt wird das Dorf Bökenförde bzw. ein Hof in Bökenförde im Jahr 1005 n. Chr., als Bischof Meinwerk von Paderborn durch eine Schenkung Kaiser Heinrichs II. einen Haupthof in Bökenförde erhielt. Für das Paderborner Domkapitel war der Grund besitz in Bökenförde von größerem Interesse, da es sich hierbei um Landbesitz auf kölnischem Territorium handelte. Im Laufe der Geschichte kam es nämlich immer wieder zu Grenzstreitigkeiten zwischen beiden geistlichen Staaten, bei denen exterritorialer Besitz eine besondere Rolle spielte.

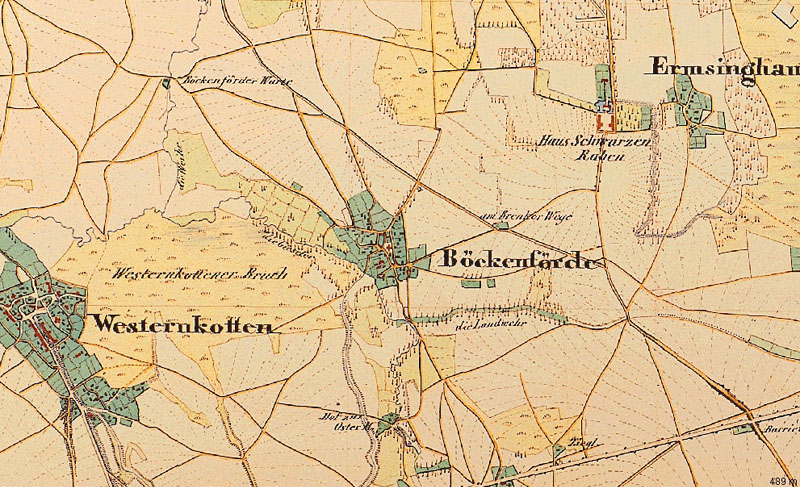

Bezüglich des Ortsnamens „Bökenförde“ gibt es in der Forschung bislang zwei Deutungsansätze:Zum einen wird er aus der Kontraktion der Wörter „Buchen“ und „Furt“ erklärt, zum anderen wird der Ortsname als Bezeichnung für eine schlammige Durchfahrt verstanden, die eine wichtige Bedeutung besaß. Beide Deutungsmöglichkeiten spiegeln sich im Gemeinde- und in den Vereinswappen wider, denn es sind Buche und Gewässer enthalten. Bis ins 19. Jh. hinein musste man das Flussbett der südlich des Dorfes fließenden Gieseler und kurz darauf das der Pöppelsche durchqueren, um von Bökenförde aus in das Westernkötter Feld oder nach (Bad) Westernkotten zu gelangen. Wo sich am südwestlichen Ortsrand von Bökenförde seit dem 19. Jh. zwei Brücken befinden, waren einst jene flachen Stellen, die ein Passieren Jahrhunderte zuvor möglich machten.

Was die Dorfgemeinschaft betrifft, dürften die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges die Menschen enger zusammengeschweißt haben. Zwar ist nicht bekannt, dass Bökenförde, im Vergleich zu einigen anderen Dörfern der Umgebung, bei den Belagerungen Lippstadts (1621-1623) geplündert oder gebrandschatzt wurde, doch dürfte die gemeinsame Angst vor einem ebensolchen Überfall die Gemeinschaft gestärkt haben. Auch andere Katastrophen, wie der verheerende Dorfbrand zu Beginn des 19. Jhs., trugen zur Förderung der Dorfgemeinschaft bei, indem sie den gemeinsamen Zusammenhalt gegen äußere Einflüsse stärkten. Auch im religiösen Bereich haben der Dreißigjährige Krieg und zuvor die Reformationszeit in der Mitte des 16. Jhs. Veränderungen in Bökenförde mit sich gebracht. So ist z.B. das Prozessionswesen, das durch die Verehrung des Bökenförder Gnadenbildes besondere Bedeutung besitzt, durch den Dreißigjährigen Krieg und durch Übergriffe der protestantischen Lippstädter für eine lange Zeit vollständig zum Erliegen gekommen.

Einschneidende politische Veränderungen traten mit Beginn des 19. Jhs. auf, da mit den Siegen Napoleons über die deutschen Einzelstaaten das Herzogtum Westfalen 1803 der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt zugeordnet und 1807 Teil des neu gegründeten Königreiches Westfalen wurde. Seit den napoleonischen Kriegen war auch das Schützenwesen zum Erliegen gekommen, da während der französischen Herrschaftszeit an alte, vereinsmäßige Brauchtumspflege nicht zu denken war. Auch nach dem Sieg über Napoleon brachte der Wiener Kongress einschneidende Veränderung mit sich, denn Westfalen wurde nun preußische Provinz. Mit den Preußen hielt eine völlig neue Organisationsform Einzug, was sich zunächst im Ausbau einer straff organisierten Verwaltung und darüber hinaus in dem Ausbau des Beamtenapparates zeigte. So wurden 1816 der Regierungsbezirk Arnsberg und der Kreis Lippstadt gebildet. Außerdem wurden im Rahmen einer kommunalen Neugliederung 1843 die bisherigen Ämter mit einer Amtsverfassung neu gebildet. Bökenförde blieb zunächst dem Amt Erwitte zugeordnet, wurde 1845 aber dem Amt Störmede zugeteilt. Im Zusammenhang mit diesen fortwährenden Reformen formte sich auch die politisch selbstständige Gemeinde Bökenförde, einschließlich eines eigenen Bürgermeisters und einer gewählten Gemeindevertretung. Auch wenn bis Mitte der 1870er Jahre die Trennlinien zwischen politischer und geistlicher Gemeinde noch sehr verwischt sind, da im alten Westfalen weltliche und geistliche Herrschaft in einer Hand lagen, wird mit dem beginnenden Kulturkampf, besonders im westfälischen Raum eine tiefgreifende Machtspaltung zwischen Kirche und Staat erreicht. So wurden in Bökenförde ab 1875 z.B. politische Wahlen der Gemeindevertretung und kirchliche Wahlen des Kirchenvorstands voneinander getrennt.

Als sich seit dem 19. Jh. auch bei der Bökenförder Bevölkerung das Nationalgefühl deutlich entwickelte, geprägt u.a. durch Vaterlandsliebe, blindem Gehorsam und Verehrung des Kaisers, wurden zahlreiche Familien nach Beginn des Ersten Weltkriegs von anfänglicher Euphorie und Schwärmerei in die Realität zurückgeholt. Hielten sich die Verluste in Bökenförde während des Deutsch-Französischen Krieges 1870-1871 mit fünf Gefallenen noch in Grenzen, so musste die Gemeinde am Ende des Krieges 18 Gefallene beklagen. Den Vereinsakten nach zu urteilen, lässt sich dennoch unterschwellig eine Begeisterung für das Kaiserreich und die „gute alte Zeit“ feststellen. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die Gefallenen in den 1920er Jahren als „Helden“ bezeichnet und verehrt werden. Ihnen zu Ehren wurde von der Gemeinde und dem Kriegerverein 1928 das Ehrenmal errichtet.

Der Nationalsozialismus brachte auch in Bökenförde tiefgreifende Veränderungen mit sich. Vereine, wie beispielsweise der Kriegerverein verschwanden spurlos von der dörflichen Bildfläche, andere Vereine und Gruppierungen wurden hingegen neu gegründet, so beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr (1934) oder Katholische Frauengemeinschaft (1934), die allerdings 1939 wieder aufgelöst werden musste. Diverse Veranstaltungen wie Dorfgemeinschaftsabende oder Erntedankfeste sowie Einrichtungen wie der NSV Kindergarten förderten sicherlich die Dorfgemeinschaft. Auf der anderen Seite war unter den Dorfbewohnern auch die Angst vor Denunziation und Bestrafung spürbar, und dies spätestens gegen Ende des Krieges, als der Bökenförder Landwirt Franz Jungemann von Einheimischen angezeigt, anschließend von der Gestapo verhaftet und von einem Gericht verurteilt wurde. Glücklicherweise kam es nicht mehr zur Urteilsvollstreckung. Die Lage seit Beginn des Krieges wurde zunehmend angespannter, und das nicht nur durch die traurigen Nachrichten, von den nunmehr 25 gefallenen oder vermissten Bökenfördern, sondern auch durch die zwangsweise Einquartierung der Evakuierten aus dem Ruhrgebiet, d.h. eigener Wohnraum musste für Fremde zur Verfügung gestellt werden. Lebensmittel waren rationiert und selbst auf den landwirtschaftlichen Höfen wurde reglementiert und kontrolliert. Die Angst, erwischt zu werden, griff um sich, wenn beispielsweise plötzlich der tatsächliche Viehbestand kontrolliert wurde oder die Plomben an den stillgelegten Mühlen in Augenschein genommen wurden. Denn viele hielten sich angesichts der allgemeinen Nahrungsmittelknappheit nicht unbedingt an die Verbote. Noch angespannter wurde die Situation, als zahlreiche Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten auch nach Bökenförde kamen und beherbergt werden mussten. Das Dorf platzte förmlich aus allen Nähten. Großes Leid kam über das Dorf, als die ersten russischen Zwangsarbeiter am 13. April nach Bökenförde kamen und plünderten. Nachdem einer der Plünderer erschossen worden war, fielen am darauffolgenden Tag etwa 2000 russische Zwangsarbeiter über das Dorf her und plünderten die meisten Haushalte. Ein elendes Bild zeigte sich in Bökenförde, als Vieh in den Ställen geschlachtet oder lebend mitgenommen wurde.

Wie Deutschland am Boden zerstört lag, so hatte auch die Dorfgemeinschaft ihren tiefsten Punkt erreicht, jeder musste um seine eigene Existenz bangen und für sich selbst sorgen. Das Wiederbeleben der Aktivität des Sportvereins FCA mit den ersten Meisterschaftsspielen 1947 und besonders die Wiederaufnahme der Schützentradition 1949 sind wichtige Punkt für den Neuanfang bzw. für die Wiederbelebung der Dorfkultur und für die Entwicklung der Dorfgemeinschaft.

Wenn auch die meisten Familien der Ostvertriebenen in den 1950er Jahren wieder fortzogen, weil sich in Bökenförde kein landwirtschaftlicher Betrieb fand, der Bauland zur Verfügung stellen wollte, setzt mit der Entstehung der Kirchensiedlung und der Engländersiedlung ein entscheidender Prozess ein, der Bökenförde stark veränderte. So stieg durch den Zuzug junger Familien die Bevölkerungszahl sprunghaft an. Daher musste auch ein eigener Kindergarten sowie eine Friedhofshalle gebaut und der bisherige Friedhof erweitert werden. Die Volksschule wurde aufgelöst und das Schulgebäude in ein Gemeindezentrum als Treffpunkt zahlreicher Vereine und Gruppierungen umgewandelt. Die Vereine und Gruppierungen bekamen seit den 1960er Jahren deutlichen Mitgliederzuwachs. Das Interesse der Dorfbevölkerung im Freizeitbereich wurde zunehmend breiter, so dass in den folgenden Jahrzehnten in einigen Vereinen Untergruppen gebildet wurden, so bei der Frauengemeinschaft oder beim FCA, im Bereich Jazz-Dance oder in Gestalt der Tennisabteilung. In den darauf folgenden Jahren entstanden auch andere Gruppierungen, wie die Septimbläser, neu. Im kirchlichen Bereich hat sich in Bökenförde vieles geändert. Mit dem Fortgang von Pastor Stefan Brüggenthies ist seit 2006 in Bökenförde erstmals kein Geistlicher mehr beheimatet. Die Gemeinde wird im Rahmen des Pfarrverbundes Esbeck-Bökenförde- Hörste bzw. vom Vinzenzkolleg in Lippstadt mitversorgt, wodurch die Kirchengemeinde vielmehr auf sich selbst gestellt ist.

Die eigenständige politische Gemeinde Bökenförde existierte bis 1974, bis dass Bökenförde am 01.01.1975 im Zuge der „Kommunalen Neuordnung“ der Stadt Lippstadt zugeordnet wurde und seither den südlichsten Ortsteil mit einem intakten Vereinsleben und einer intakten Dorfgemeinschaft bildet.

Quelle: Dirk Ruholl, 150 Jahre Schützenverein Bökenförde e.V., Bökenförde 2008